歳を取るとあちこちにガタが出てきてしまう、もう第何弾になるんだろう・・・

今度は、ひどい腹痛で病院で診てもらったところ「虚血性腸炎」という診断が下されて、1週間ほどの入院となってしまった。

入院の時に、腸閉そくの人や人工肛門となった人など色々出会うことができた。

これを機に、大腸について学んでおこうと思った。

前回までに、「感染性腸炎(ウイルス性腸炎・細菌性腸炎)」、「潰瘍性大腸炎」、「クローン病」、「虚血性腸炎」については掲載したよ。

今回は「医療法人社団順結会 北村医院」のサイトを参考にさせて頂きます。

今回の病気により、大腸について学ぶことができた。上行結腸や下行結腸、S状結腸などこれまで聞いたこともなかったのだが・・・

ストレスや生活習慣の影響が顕著に表れやすく、胃と同様にトラブルに悩む患者さんが多いのが大腸なんだって。

だから、色々な病気も存在するらしい。大腸の主な病気が紹介されているので、みんなで気をつけていこう!!

過敏性腸症候群(IBS)

過敏性腸症候群(IBS)とは

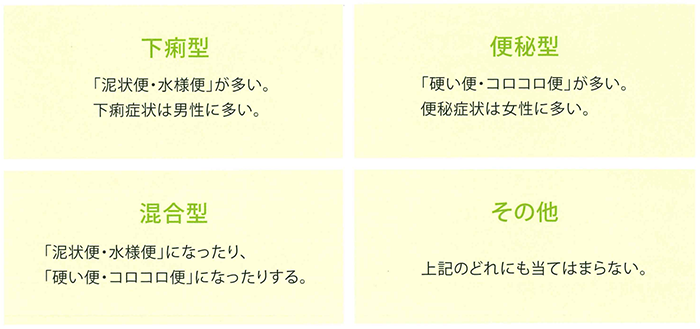

腸に器質的病変(ただれや潰瘍、腫瘍など)はみられないけれど、便通異常(便秘、下痢、または両方)や腹痛が続く大腸の機能性疾患。

女性に多く、近年増加傾向にあり、有病率は10~15%で、加齢とともに低下する傾向がある。

ストレスや情動的動揺など、心理的異常を背景とすることが多いのが特徴。また、そこに腸内細菌や粘膜炎症、神経伝達物質、ホルモンなどの内分泌物質、遺伝などの関与により腸の運動異常、知覚過敏状態を引き起こす。

また、脳腸相関といって、脳などの中枢機能と消化管機能の関連が注目されている。

その他、感染性腸炎後過敏性腸症候群といって、感染性腸炎にかかった後に過敏性腸症候群の発症率が6~7倍増加することが示唆されている。

症状

腹痛を伴う便通異常が持続する。

便秘型では兎糞状便を呈し、腹鳴、おならが頻回に出るなどの症状も典型的。その他、倦怠感、不安、不眠、頭痛、頻尿、発汗、動機などの症状を伴うこともあるが、器質的病変ではないため体重変化や血便などは認められず、就寝中の排便もないことが特徴。

治療法

食事と生活習慣の改善が大切。

消化管運動が激しくなるのを抑えるには高繊維食が有効で、薬物治療は過敏性腸症候群に特化した内服薬がある。その他、消化管運動調節薬やビフィズス菌などのプロバイオティクス、高分子重合体製剤を基本とする。

それでも改善がない場合は、抗不安薬や抗うつ剤を使用したり、再度ストレス・心理的要因を評価し、心療内科的なアプローチを考慮する。

大腸憩室

大腸憩室とは

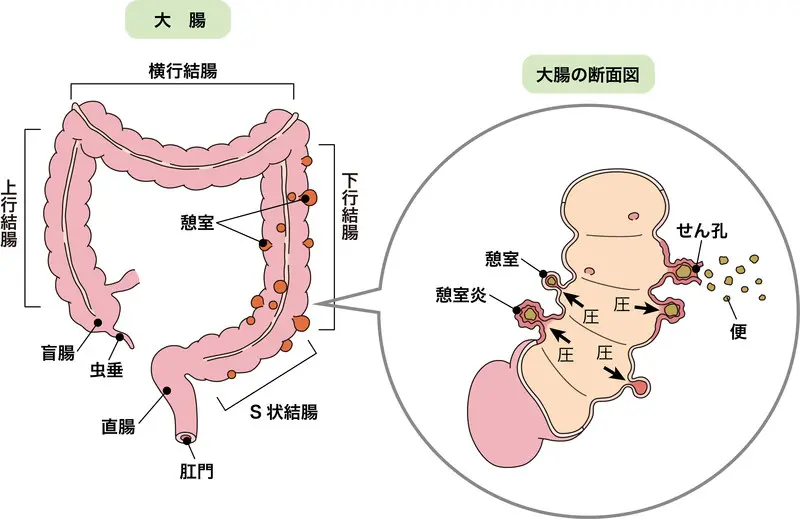

大腸内圧の上昇などにより、腸管壁の弱い部位から一部(粘膜・粘膜筋板)飛び出してしまう形態異常。後天性であり、日本人では右側結腸に好発し、加齢により進展して左側結腸に増加する。

近年は高齢化や食生活の欧米化に伴い、左側結腸に生じる例も増えているが、大腸がんの発生とは無関係。

便秘などによる腸管内圧の上昇が関与していて、低残渣食(食物繊維の少ない食事)を多くとる人に多く、前述のように食生活の欧米化が一因となっている。

症状

憩室のみでは基本的に無症状で、大腸内視鏡検査などの際に偶然発見される場合がほとんど。しかし、合併症として憩室炎、憩室出血があり、こちらは要注意。

憩室炎:腹痛、発熱をきたしす。右側の大腸憩室の場合、急性虫垂炎(いわゆる盲腸)と紛らわしく鑑別を要する。

憩室出血:時に大量出血をし、血便がみられる。

治療法

無症状で合併症がなければ治療の必要はない。

憩室出血に関しては安静・補液にて自然止血することもあるが、大量出血や持続的出血の場合、大腸内視鏡による止血や血管造影にて塞栓術(血管に詰め物をして止血する方法)が必要な場合もある。

憩室炎も安静・補液、抗生剤の投与で改善することもあるが、膿瘍形成、穿孔、狭窄(腸が狭くなってしまう)を合併したり、憩室炎をくりかえす場合は外科的治療の適応になる。

今日の活動記録~

早々と全国的に梅雨が明けますね~

コメント